CLOSE

CLOSE

我應「藝術家」雜誌之邀撰寫此文:專題介紹、剖視、研討大陸藝術教育。

由於筆者在民國三十八年至四十三年間在中央美術學院華東分院(今日之浙江美術學院)以及北京中央美術學院兩院學習五年之久,於民國四十三年畢業於中央美術學院;之後曾在北京畫院等單位從事專業創作二十六年,同時兼課於藝術院校;之後又在香港從事藝術教育七年之久;目前在國立台灣藝術專科學校任教。四十年不同經歷使我對各地區的中國藝術教育有比較深刻的認識和比較。

三個不同地區的藝術教育,可以說都有不同程度地苦心諮詢、模倣、照抄法國式、歐美式、日本式、蘇俄式等等外,國教學模式和經驗,而對中國人自己辦藝術教育的傳統和經驗倒是互相如此隔絕、陌生,而且互不重視,互不關心,互不承認,互不研究,豈非咄咄怪事!中國人的文化智慧彼此被割據也將近半個世紀。

我的經歷,我的目睹,我的感受,使我產生義不容辭的責任心:要以最客觀、實際的態度(這是每個藝術家和學者必備的良心)論述大陸藝術教育的各個層面,從無數成功或失敗的甚至痛苦的教育經驗中吸取經驗。辦藝術教育不可孤高自許、墨守成法和固執偏見,更要提倡中華文化數千年的優良傳統。中國的人文思想是講求繼承傳統發展文化的重要,即使學畫也要所謂師古人,博覽諸家,然後專宗一、二家,善畫者能與古人合,復能與古人離,會而通之矣。

我們的藝術教育要讓智慧的青年一代更有條件去充分發揮藝術天才,雖然我們的藝術教育和藝術家個人同五千年中華文化相比,只不過是大海中的一滴水,但這一滴水不要是污染的水和對人體有害的廢水。不要小看這一滴滴的水;古老美麗的淡水河不就是被那排出的一滴滴工業廢水和亂拋的垃圾污染成臭河了嗎?不但要保護象徵中華民族精神的黃河、長江不被污染而世代清水常流,更要保護那光輝了五千年的中華文化千秋萬代光輝永存。

在〈前言〉想說明一點的是:本文的目的並非單純介紹大陸中央美術學院。而是以它七十年的教學歷史和坎坷不平的道路探討藝術教育的特性、經驗和前途。由於個人力量、水準均有限,以一文評估難免有狂妄之嫌,同時我又任教於國立台灣藝術專科學校,順便提及台灣藝術教育的優點長處與缺點不足也是必然。否定反藝術的污染,肯定藝術自身規律的價值,乃是發展藝術與藝術教育之根本。

美院正式成立於民國三十九年初,在此期間大陸先後成立了各高等藝術院校,它們是:

(1)「中央美術學院」,院長徐悲鴻(油畫家),該院前身:國立北平藝術專科學校。

(2)「中央美術學院華東分院」,院長劉開渠(雕塑家),該院前身:國立杭州藝術專科學校。劉開渠同時兼任杭州市副市長,華東分院副院長:江豐(美術理論家,後任中央美術學院院長)。華東分院於民國四十二年改名為「浙江美術學院」。

(3)「中央音樂學院」,院長馬思聰(小提琴家、作曲家),該院前身:天津音樂學院與國立藝專音樂系。

(4)「中央戲劇學院」。

(5)「中央電影學院」。

(6)「中央工藝美術學院」,民國四十五年成立。創辦人龐薰琹(油畫家、工藝美術理論家)為第一副院長,他民國四十六年被打成右派,六十八年復職,七十一年退休,七十四年去世。

以上六大高等藝術院校,直屬「文化部」和「高等教育部」雙重領導。中央美術學院華東分院於民國四十二年改為浙江省一級領導並改名為「浙江美術學院」。

除高等藝術院校外,重點藝術中學有:「美術學院附屬中學」、「音樂學院附屬中學」、「戲曲學校」、「中國舞蹈學校」、「芭蕾舞學校」。以上均直屬中央部級領導。

大陸之教育系統分「高等教育部」與「教育部」,各省市大學由省市領導,有部分重點大學與高等學院由中央控制,直屬「高等教育部」領導,如「清華大學」、「北京大學」、「農業大學」、「工業大學」、「師範大學」、「醫科大學」等,此外「體育學院」、第一、第二、第三「醫學院」、「鋼鐵學院」、「地質學院」、「航空學院」、「石油學院」、「師範學院」、「工業學院」,再加五所高等藝術院校,全部建校於北京。

美術教育受到政治控制與干擾;一向是浙江美院比北京美院更加過火,教育波動與受傷害也更大。

民國三十八年至三十九年,實際主持華東分院(今日之浙江美院)是江豐副院長,因為當時視杭州國立藝專為推廣所謂資產階級現代藝術之大本營,同時杭州美院大部分為江浙一帶特別是上海的學生為多;上海被視為是大陸資本主義色彩最濃,資產階級腐朽思想大泛濫之地,因此年輕的學生也被認為是最「複雜」的。所以民國三十八年的杭州美院一開始就面臨思想大整頓的命運,掀起一場比較強化的「思想改造」運動,矛頭直指老教授。要求學生大膽對老師展開面對面的階級鬥爭。人人「過關」;向公眾交待自己頭腦中那些「骯髒的資產階級思想」和坦白自己「見不得人的事」直到羣眾滿意點頭為止,當時搞得最慘的是倪貽德先生的所謂私生活問題;在大會上坦白那些說不清的「隱私」,一次二次三次通不過。我們一位上海女同學喜歡另一位有妻室的老師,她經不住鬥爭氣氛的壓力在深更半夜上吊死亡……。

在這場思想改造的運動中,圖書館被封閉,印象派及其以後的畫冊宣佈為「禁書」,動員大家交出「資產階級藝術」的畫冊,焚燒銷毀了那些「要不得」的書籍。在粗暴地否定資產階級藝術的口號下,一批留洋的老畫家、老教授變得個個灰蹓蹓的,似乎由於時代翻天覆地的轉變,自己的藝術已經無用。特別是那些包括潘天壽、黃賓虹在內的老國畫家,統統被指責為封建主義文化加以排斥和否定。在學院裡看不見國畫教授。個別被「重用」的國畫家是出現在總務科之類的院辦公室內「打雜」。

隨著思想改造運動當然是要統一「文藝思想」和「道路」,建立馬列主義的「藝術觀」和「創作方法」。

「文藝方針」的理論根據是「毛澤東在延安文藝座談會上的講話」;其中心點是文藝必須為人民服務,主要為工、農、兵服務,所以必須是普及的、是羣眾喜聞樂見的:如「門神」年畫;單線平塗;大紅大綠;胖娃娃;歌曲「小放牛」等等,只能先普及後提高。這就是「陽春白雪」與「夏里巴人」的關係。

「創作方法」的理論根據是蘇聯史達林所提出的:「藝術家是人類靈魂的工程師。」其創作方法應該是「社會主義現實主義」,即用寫實的表現方法為社會主義服務。學生無其他藝術道路可選擇。不斷向學生灌輸的「藝術觀」是:藝術不能脫離階級鬥爭;藝術必須是功利主義的;藝術必須為政治服務;政治是第一性的,藝術是第二性的;藝術從屬於政治。這一機械僵化的理論在熱愛藝術的知識分子中只好表面口服心不服,實際陽奉陰違了。以這一理論推理:既然藝術的功能純屬為政治服務,又必須以寫實說明政治,那麼自由的資本主義社會的現代藝術為什麼是五花八門而可以脫離政治?功利主義者不能自圓其說的結論是:「藝術不要政治正是資產階級的政治」;「資產階級正是用腐朽的現代藝術腐蝕、麻痺人民脫離政治,以此鞏固資產階的統治」。

如果藝術可以讓民眾脫離政治以鞏固統治者的政權,勢必無產階級政權應該運用這「經驗」:讓全民去欣賞現代藝術而不關心政治,這樣就不會產生令人麻煩的右派分子。為什麼資產階級無須求助藝術的幫忙來鞏固自己,而無產階級特別強調藝術要參與階級鬥爭為政治服務以便鞏固政權?豈不是缺少自信與安全感。其實人類的歷史從來沒有因為一件藝術品的作用而打倒一個政權或建立一個政權的經驗。藝術從來同人類的精神生活有關而同政治無關。當然,為政治服務的文藝總是有的,如宮廷畫師就為貴族服務;歌功頌德拿破崙的作品也不少,但人類更欣賞的還是高更的歌頌草民之作。

直接為政治服務的藝術不能算藝術或不完全算藝術。它只不過是政治宣傳畫、政治插畫、政治廣告而已。這類藝術也許有研究歷史的意義,但不能成為文化與精神的需要。假如有一幅精緻的唐太宗畫像,除了它的文物價值外,就是可供千秋萬代知道唐太宗長什麼模樣。但人們更喜歡的還是《搗練圖》、《簪花仕女圖》甚至任何不知名的芭蕉美人。包括有權有勢的統治者本人也欣賞那種唯美的較精神化的藝術品,這是人性的共性。把「為政治服務」同「為人民服務」劃等號有很大的欺騙性;因為民眾對「政治藝術」根本是無所謂的,人民所需要的只是與民族、民俗、精神息息相關的藝術。把藝術淪為政治的附庸和工具,藝術就失掉了本身的價值,藝術家也就失掉了存在的價值。

因為強調「重大革命主題」和「衝突性革命主題」是唯一「有價值的」主題;藝術就走進了題材主義的死胡同。把「藝術探索、藝術創新、藝術個性、藝術風格、藝術流派等等統統視為不重要的甚至是偏離『革命文藝』軌道的資產階級藝術。這種理論給藝術家在精神方面造成政治壓迫感而失去了自我。

在藝術學院中常常指責那些投入自我藝術理想的學生是:「白專道路」;「白」,即脫離政治走資本主義道路;「專」,即藝術技巧與繪畫基本功。認為脫離政治就是「走入歧途」,不符合「做人」的標準。美院教授:油畫家董希文先生,在大陸油畫界享有重要地位,也是一位元作品很多的畫家,志在創立民族油畫。今日之第三畫室乃是董希文先生創辦。董希文先生在臨終前的遺言是:『我一生最想畫的畫沒有畫。』他一生的最後一句話,意味深長;並非他婉惜自己的生命,而是在生命結束前說出自己素日不想說的真話。

大陸在過去的幾十年,總是在「創作方法」與「創作道路」;「古典藝術」與「現代藝術」;「寫實與抽象」;「政治標準」與「藝術標準」;「藝術風格」與「藝術流派」等等有關藝術觀的美學問題爭論不休,爭來爭去總是沒有結果。其實也不可能有結果,因為藝術與社會之關係;藝術在社會中的地位已被確立為『藝術必須為政治服務』,這是自上而下不可動搖的原則;懷疑它、爭論它、反對它,就是「右傾」、「走資本主義道路」;就是「右派」。在空洞的「革命的現實主義與革命的浪漫主義相結合」的創作口號之下,實際存在的是一條消極的保護自我的創作道路。大陸的藝術家不但要忍受物質條件的困苦也要忍受精神條件的艱辛,這是 殺不了的一個事實。也許正因為如此所以大陸藝術總是具有壓抑與清高相結合之內涵,暗藏著精神力量和挑戰性。

「藝術源於生活」的提法,我個人認為是又對又不對,特別不能把它作為創作的唯一口號和美學的唯一概念;因為從哲學的觀點看;這一提法已經否定了藝術家在藝術中的作用。藝術是在有思維活動的人類產生之後才有的,藝術是藝術家個人對萬物的感受而產生的再現,所以一個雕刻家雕刻一條魚同一個完全「源於生活」的魚化石是不同的。否定了人的思維與感覺的價值也就是否定了人類存在的價值,這是一個很嚴肅的問題。而且藝術並不是統統「源於生活」;書法藝術只源於書法家自己的精神世界與內力。原始的非洲藝術源於生活,而畢卡索PICASSO的許多藝術又源於原始非洲藝術。其實只要不是人為地去找什麼理論根據堅持偏見,而是尊重哲學(古今中外的全部哲學)並持學術探討的正常心態,許多觀念與概念是可加以澄清的。

美院一向是以培養有創作能力的藝術家為教學宗旨,但在幾十年間,藝術只被簡單地指定為「必須為政治服務」這一功利主義的規範,藝術的目的變得狹窄、單一、市儈、庸俗、政治化、說明化、附屬化。似乎已經形成一種觀念:只有表達有情節性的人物才算是創作。除此之外,靜物畫、風景畫甚至肖像畫都是「小兒科」,更夠不上『創作』。如果是屬個人風格之追求或者探討變形美,會被指責是「基本功不夠」或「走歪路」。誰也不能解釋也不願解釋:八大山人以及齊白石之作算不算「創作」?畢卡索的立體派,馬諦斯的野獸派算不算創作?大陸老一代「馬列主義文藝理論」家,沒有做一些誠懇的研究和客觀的評估,始終是唱著批判的高調;批判、批判再批判。他們應對大陸藝術創作的停滯負歷史的責任!那種千畫如一的局面表現在:畫中的工人一定同機器設備共存;農民一定同土地、稻田、豐收、大白豬合為一體;領袖必有羣眾和紅旗相伴;山水必有高壓電纜、工廠煙筒、小紅旗;正面人物紅、光、亮;反面人物青、綠、黑;歌頌「社會主義」要「旗幟鮮明」和「浪漫主義」──例如:要表現社會主義「一片繁榮」、「豐衣足食、安居樂業」、人人「紅光滿面喜笑顏開」,處處「現代化」的幸福生活等等;而資本主義包括台灣在內,要表現人民正處「水深火熱」、「飢寒交迫」、「暗無天日」,「朝不保夕」的痛苦生活等等。

在圖解式創作的基本路線下,美院基礎教學的意義也僅僅只有素描的嚴格造型和創作的逼真寫實能力了!這也是過去美院教育大大不足的一面;有的學生可能有很好的寫實基本功,但完全不認識現代藝術。記得董希文工作室有一學生的人體習作,把背景的襯布顏色完全換了另外一種,這幅習作引起嚴重爭論,認為是藝術的反叛,是學院不允許的。

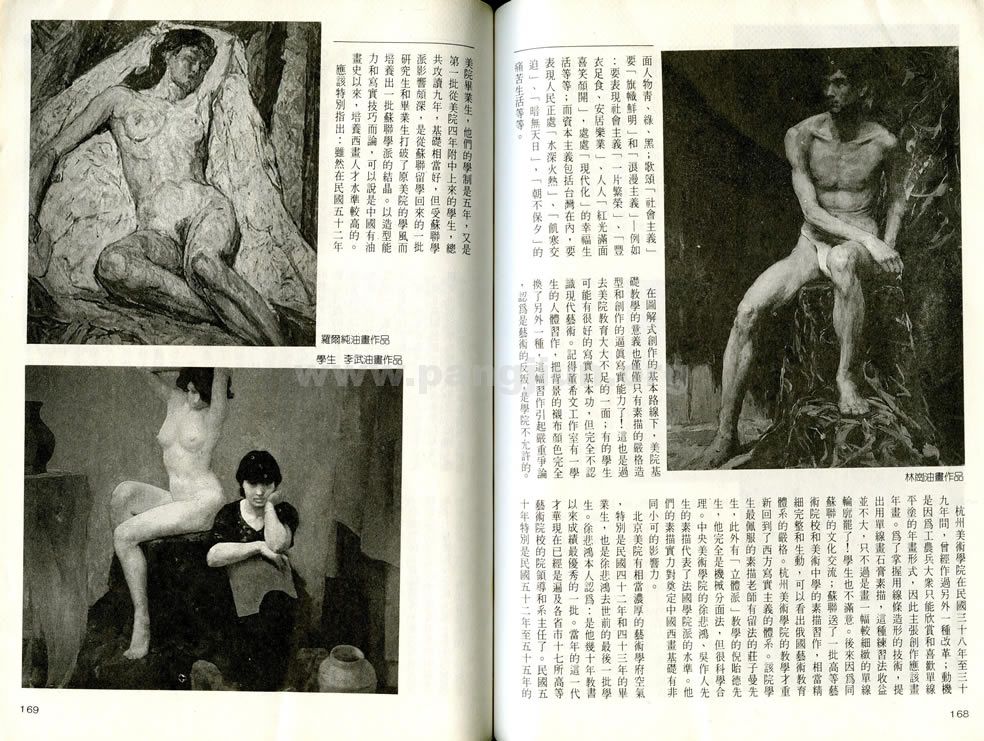

杭州美術學院在民國三十八年至三十九年間,曾經作過另外一種改革;動機是因為工農兵大家只能欣賞和喜歡單線平塗的年畫形式,因此主張創作應該畫年畫。為了掌握用線條造形的技術,提出用單線畫石膏素描,這種練習法收益並不大,只不過是畫一幅較細緻的單線輪廓罷了!學生也不滿意。後來因為同蘇聯的文化交流;蘇聯送了一批高等藝術院校和美術中學的素描習作,相當精細完整和生動,可以看出俄國藝術教育體系的嚴格。杭州美術學院的教學才重新回到了西方寫實主義的體系。該院學生最佩服的素描老師有留法的莊子曼先生,此外有「立體派」教學的倪貽德先生,他完全是機械分面法,但很科學合理。中央美術學院的徐悲鴻、吳作人先生的素描代表了法國學院派的水準。他們的素描實力對奠定中國西畫基礎有非同小可的影響力。

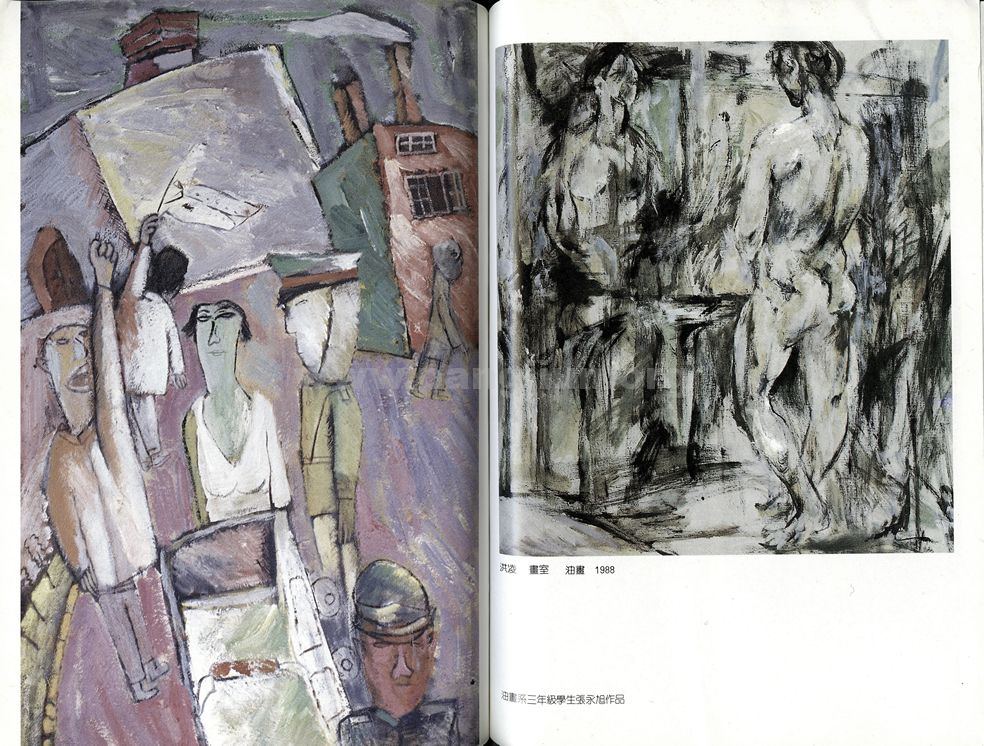

北京美院有相當濃厚的藝術學府空氣,特別是民國四十二年和四十三年的畢業生,也是徐悲鴻去世前的最後一批學生。徐悲鴻本人認為:是他幾十年教書以來成績最優秀的一批。當年的這一代才華現在已經是遍及各省市十七所高等藝術院校的院領導和系主任了。民國五十年特別是民國五十二年至五十五年的美院畢業生,他們的學制是五年,又是第一批從美院四年附中上來的學生,總共攻讀九年,基礎相當好,但受蘇聯學派影響頗深,是從蘇聯留學回來的一批研究生和畢業生打破了原美院的學風而培養出一批蘇聯學派的結晶。以造型能力和寫實技巧而論,可以說是中國有油畫史以來,培養西畫人才水準較高的。

應該特別指出:雖然在民國五十二年前後,大陸美院培養出一批經過九年教育的藝術人才,基礎極好,油畫技法成熟;但是在這些年代出來的學生成為出色的藝術家為數不多。大大不如民國四十二、三年出來的人才。相反在同期出來經過九年藝術教育的中國畫人才,如今已經成為舉足輕重的現代國畫家了;才女周思聰就是其中之一。我們從以上事實可以得到一個寶貴的經驗和啟示:這就是視覺藝術同觀念形態是緊緊相連的。藝術教育特別是觀念教育不能照抄硬搬別國藝術與教育辦法。民國四十四年至五十四年,這十年間美院的西畫教育相當昌盛,大陸的油畫水準大大推前了一步。民國四十四年聘請蘇聯莫斯科美術學院油畫教授馬克西莫夫主持三年油「畫訓練班。這三年期間似乎馬克西莫夫成了大陸油畫技法的「領導者」。除了美院之外,在美術出版社創作室組織了油畫進修班,多半是已經有知名度的老畫家、版畫家向馬氏討教油畫技法。可以說大陸對待這位「蘇聯專家」極高的尊重。在此期間學院中一些留法等名畫家似乎相當客氣,很少發表對油畫的意見。即使如此,馬氏公開承認佩服吳作人的油畫和王式廓的肖像;佩服徐悲鴻的素描……。

以我本人所見:這位請來的蘇俄專家的技巧遠不如中國自己的藝術家,他的畫面很單薄、很輕;強調暗面透明、畫法要薄,而亮面厚厚的幾大塊。表達陽光頗有辦法,但顏色的彩度、色感比較印象派差了十萬八千里,是一位技巧沒有深度的畫家。但他能夠教學,評論技法尚有價值。當時大陸油畫界過分地迷信馬氏畫派而一邊倒,這大概就是所謂「蘇派油畫」的形成。幾年間出了大大小小的馬派畫風。從表面看:油畫的水準確實「大有提高」,不幸的是:什麼叫油畫?似乎有了一個模式。

我對蘇俄學派油畫的評語是:初看令人驚心動魄、嚇一跳,再看不能耐觀,缺深度與內涵,容易忘記。雖然如此,不可否認俄國的油畫基礎比中國強得多且十九世紀有相當出色的世界水準的藝術大師。在沙皇帝國時代就收藏了數量可觀的世界名作。不像中國,從明清至民國以來沒有一幅西洋名作。非但如此,連自己民族之國寶也被西洋人「買走」、盜走。所以中國油畫水準之低下也是命該如此。

在「馬克西莫夫時代」之後接著就是一批在蘇聯彼德堡列賓美術學院畢業的研究生和留學生學習六年之久回國,幾乎個個成績不錯,可算高材生。同時帶回一批臨摹得相當有水準的名畫,並把蘇聯一整套教學法帶了回來。留蘇研究生羅工柳的工作室成了熱門工作室。蘇聯教學的影響力佔了上風。確實也大大推進了學生油畫習作的技巧。學生迷戀於丰姿多彩的課堂模特兒人體習作。創作從題材、構圖方式、風格色彩、表現技巧都在學習蘇聯繪畫,創作及人物造型注重繪畫的文學性,這也是蘇聯繪畫的特點之一。

因為教學熱衷於搬用蘇聯的油畫技術,所以這一時期的學生並不是畫得不好,而是太像蘇聯「藝術雜誌」刊登作品之翻版,沒有自我的意識和感情;甚至沒有自己的色彩和靈氣。當他們走出那吸引人的習作課堂去面對生活時,似乎畫不出畫。在他們的藝術觀、創作觀中只有一種範本和模式。當他們看到蘇聯自己的藝術已經變化,開始走向半抽象時就不知所措……。他們沒有自己的修養;沒有屬於民族的和自己的觀念形態;他們是照抄搬用別國藝術和課堂技術的犧牲品。

前面所提:美院國畫系學生經過九年教育(包括附中四年)培養出來的中國畫人才,有的如今已成大家。其中的教育因素值得研究;因為國畫系學生同樣經歷與油畫系沒有差別的嚴格素描訓練,同時又以個別方式拜倒名師大家之門下接受傳統式筆墨練習。同一時間接受兩種頗為不同的藝術觀:透視觀、造形觀。一種客觀,一種主觀;一種描寫於自然,一種造化於自然;一種強調自然法則較科學化,一種強調精神法則較意念化。以上兩者之結合問題,要靠學生自我的才智去解決。因為學生存在兩種不同的藝術概念,也就不可能模倣老師成為老師的「複製品」。當代國畫大師李可染、李苦禪都有西畫的功底。在教學中最為之教育乃是老師本身就是某種畫風的模倣者,在模倣其老師的一套後再照本宣科給學生;祖宗三代一模一樣,但一代不如一代。

可以考慮:油畫系學生是否也該學點國畫作為副課?就像當年黃筠、李苦禪先生曾教過我一樣,我現在的油畫畫風之淵源同當年受益有關。

在此想特別探討的是:政治干預藝術的問題。這個問題尤其在大陸很敏感。誰敢堅持藝術不要政治性命交關矣!其實任何社會都會有為政治服務的藝術,盡管有罷了!對藝術家而言,藝術家也是各有一志;有出賣靈魂的;有為金錢的;有為地位的;更有傻頭傻腦為藝術而藝術的真正藝術家。問題在於政治應不應該全面干預和干與藝術及藝術教育?藝術和藝術家本身應是一個不受領導只被尊重的階層,這在自由世界是被承認的。應該搞清楚的是:這究竟是資產階級政治還是藝術規律本身決定的特性?大概只有早年的蘇俄和大陸才強調了「馬列主義文藝觀」以政治統帥了藝術。我現在想避而不談政治只論藝術規律;其一,題材同政治不能劃等號。一個藝術家生活在特定的社會之中所能接觸到的社會政治無非是「在朝」與「在野」兩大類;而可以表達的無非是讚揚歌頌、同情支持、對立反抗三種方式。然而藝術的題材有億萬種同政治毫無關係:它們存在於自然界中;存在於人類生活中;存在於歷史文化與文明中;存在於宇宙與科幻中;存在於人的情緒、觀念、意念、心靈之中;更有無數抽象的永恆題材:如生命、青春、力量、幸福、死亡、悲歡離合、喜怒哀樂等等,它們不是政治;它們充滿了人的思維、愛好、情感、文化與人性。政治不可能干與包羅萬象的題材。藝術中的色彩、構圖、造型是沒有政治的;如果政治干與加以干涉就形成庸俗的色彩學;如紅、光、亮是表現「革命、偉大」,鮮艷明快表示「社會主義前途光明欣欣向榮」,灰暗色是影射社會黑暗一片;構圖也會庸俗的解釋為:視野寬廣是「有革命氣魄」,一角與單純是「沒有朝氣」等等;造型概念也會庸俗化;例如工農兵形象必須是端正濃眉大眼的小生,一旦誇張形象個性化會遭非議;認為是醜化。生活題材、藝術規律、審美概念本 來有探索不盡的學問與追求不完的天地,但是一旦被政治控制,就會變成十分狹窄的功利主義;只需要服務性與說明性而不是創造性。難道連這麼一個藝術自身價值的簡單道理也要爭論不休嗎?

辦教育不見得一定「種瓜得瓜」。有時也會無心插柳柳成陰。同時也會走向教育目的之反面。以我個人的經歷,就大陸、香港、台灣三地的青年學生各有不同;大陸社會與學校教育,政治氣氛最濃,但是青年反叛心態最強,個人奮鬥精神也最強。香港社會,英國政府是從不搞政治教育,採取愚民政策。香港人生活在兩岸之間,既看三民主義也看馬列主義;無時不在比較資本主義與社會主義的利弊。表面上香港人不關心政治,其實香港人最懂政治,所以不喜歡政治。台灣青年是最聽話、最愛自己國家的青年,也是最尊重師長的。台灣學生雖然學習三民主義但並沒有生活在濃厚的政治生活中,比較提倡倫理與人文思想教育。台灣在進一步開啟民主生活。事實上民主生活本身就是思想建設。以下是幾點結論:

(一)保持繼承傳統教育體系是藝術教育基礎水準的保證。

(二)不同程度的政治干預是培養藝術人才的最大困擾。

(三)只有政治不幹與藝術創作,才會出現探索藝術新領域的局面。

(四)照搬外國畫風與教學法,不能培養藝術新秀。

(五)美術教育的師資必須是有實力、經驗豐富的畫家,以老師創作水準帶動學院水準。

(六)培養高等藝術人才必須四年至五年學制。

(七)分工作室制度是培育風格多樣的藝術人才的最佳方式。

(八)現代藝術之形成在於觀念之轉換而不在形式之模倣。